Publicado em: 22 de novembro de 2020 às 14:04

Atualizado em: 05 de julho de 2021 às 14:35

André Fleury Moraes

Alexandre acabara de terminar o turno de sua patrulha na base militar que construiu com as próprias mãos — ao lado de seus colegas — no Afeganistão. Havia sido um dia intenso. De quebra, o traje militar — com coletes, armamentos, munição e outros equipamentos — cansa ainda mais o corpo.

Tirou as roupas e se preparou para dormir. Não havia tomado banho. Sem água corrente ou energia elétrica, os recursos eram muito escassos. Deitou-se numa cama improvisada que consistia em uma mesa sobre a qual haviam sacos de dormir. Fechou os olhos e, sem distrações como celular e internet, se pôs a dormir. Eram 2h da madrugada.

Estava quase pegando no sono quando começou a ouvir rajadas de tiros. Imaginou que estivesse sonhando. Sonhar com a guerra, afinal, era algo frequente na rotina dos soldados. Foi quando um sargento entrou no quarto e o acordou aos berros. “Estamos sendo atacados”, afirmou, em inglês.

Pelotão resgata morteiro lançado pelo Talibã

O estado sonolento de Alexandre logo passou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Vestiu sua farda, colocou o colete à prova de balas e municiou sua arma. Talvez pelo desespero, não encontrou seu coturno. Mas avistou uma sandália “Crocs” e decidiu calçá-la. Foi para a torre de comando e o tiroteio já havia começado.

Nascido em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, Alexandre Martone tem 22 anos. Cresceu na fazenda Pinhalzinho, nas redondezas da cidade paranaense, e estudou na Escola Técnica de Informática, a Etel, de Ipaussu. Em 2013, a família decidiu se mudar para os Estados Unidos. Alexandre terminou o Ensino Médio no país norte-americano. Jovem, estava indeciso quanto ao futuro. Decidiu se alistar no exército.

Completamente equipado, Alexandre faz escolta na torre de comando na base de seu grupo

Alexandre come a comida 'sem validade'

Após um tempo nas Forças Armadas, recebeu o comunicado de que iria para o Afeganistão. “Foi um choque para todos”, disse Alexandre, em entrevista ao DEBATE por videoconferência.

A noite em que seu grupo foi atacado quando estava quase dormindo foi o episódio que mais marcou Alexandre. O conflito durou cerca de uma hora e meia. Sem iluminação, o soldado brasileiro via apenas os projéteis rastreadores no escuro — eles contam com substâncias pirotécnicas para que os soldados se situem com relação à direção dos tiros.

Ele usava óculos especiais de visão noturna. Em certo momento, soldados talibãs — movimento terrorista e fundamentalista islâmico — lançaram um tiro de RPG, também conhecida como bazuca, contra a base de Alexandre.

O tiro explosivo caiu a cerca de 30 metros dele. Pelo brilho da explosão, sua visão ficou esbranquiçada e ele não enxergava mais nada. Apesar disso, ele ouvia tiros acertarem ao seu lado. O medo tomou conta de seu corpo. Mas Alexandre sabia que não podia se esconder. “Se eu não enfrentar, alguém de meu grupo pode morrer”, explica. Ninguém mais dormiu naquela noite.

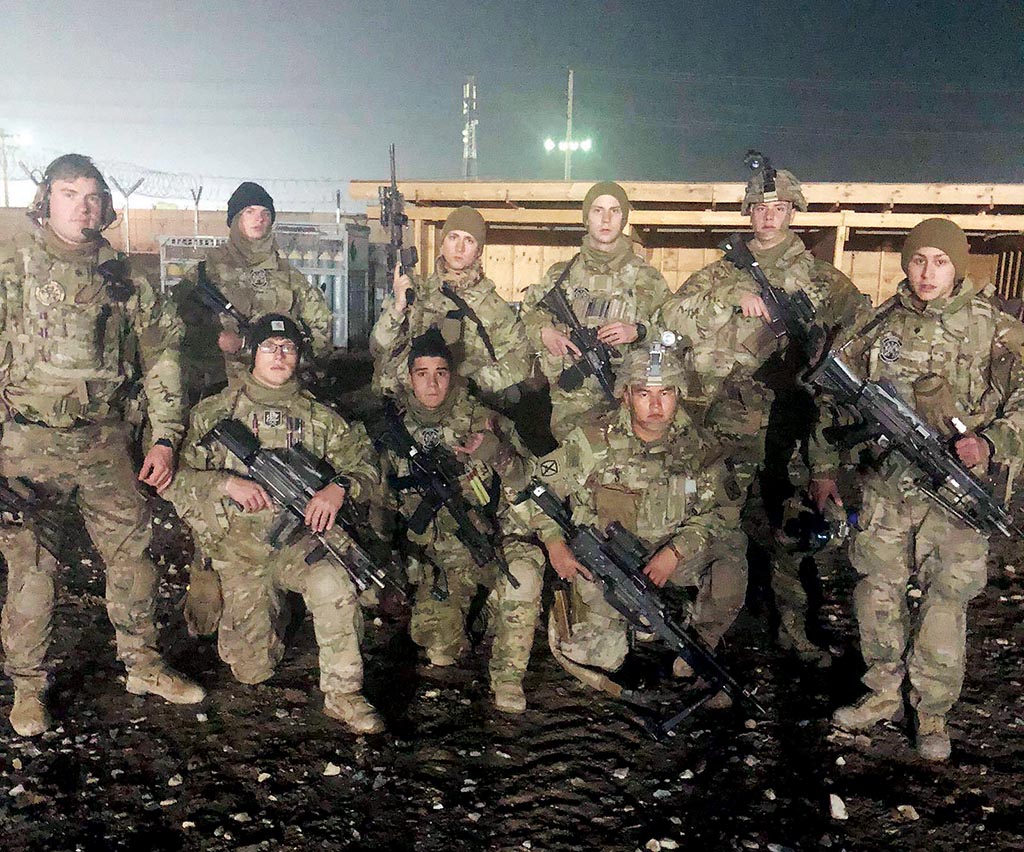

À esquerda, Alexandre (sentado ao centro) ao lado de seus colegas no país árabe; à direita (abaixo), base militar coberta por neve no norte do Afeganistão

Ele chegou ao Afeganistão em outubro de 2018, mas se alistou no exército em 2016. As Forças Armadas americanas aceitam o ingresso de estrangeiros na equipe. Para se alistar, basta fazer um teste de conhecimento em que caem assuntos como matemática e outras ciências. A etapa seguinte consiste em transformar um civil para militar.

“É a parte mais pesada. Você dorme à meia-noite, acorda às 4h da madrugada todo dia. É igual aos filmes. As pessoas te acordam com gritos”, lembra Alexandre.

O voo que o levou ao Afeganistão partiu de Nova Iorque. Fez escala em Kuwait, onde os soldados ficaram por uma semana, e finalmente chegou a Kandahar, no sul do país do oriente médio. “O sul era muito quente. Nunca havia sentido tanto calor”, lembra.

Alexandre (o segundo em pé, da direita à esquerda), ao lado de sua equipe do exército

Em Kandahar se localiza a base principal do exército. “Mas ninguém fica lá. É só o ponto de chegada e o de partida. De lá saem os suprimentos também”, explica Martone. Uma semana depois da chegada, Alexandre e sua equipe partiram para a primeira missão. Foi até a região de Farah, na divisa com o Irã.

Natal: árvore decorada com cerveja

“Não tinha água corrente, não tinha energia. Era um lugar bem isolado”, lembra. Pela escassez do local, ele e seu grupo tinham cerca de uma refeição por dia. E a água potável também era limitada. Na maioria das vezes, por fatores de segurança, o deslocamento se dava através de um helicóptero. Quando havia patrulha nas redondezas ou precisavam ir a algum lugar próximo, entretanto, utilizavam um carro totalmente blindado.

“Nossa missão principal em Farah era colocar a presença americana na região, já que era uma região com forte influência do Talibã, o que inviabilizava a chegada de recursos ao local”, conta. Seu pelotão montou uma base militar improvisada com sacos de areia. Como eram os únicos do local, revezavam entre si a segurança — feita, aliás, 24 horas por dia.

Na entrada da base ficavam as armas maiores, já que os soldados talibãs tentavam atirar bombas no local. A semana de Alexandre no local foi marcada pelo ataque de morteiros. “Os terroristas se infiltravam na cidade e atiravam de lá os explosivos. Por isso era difícil encontrar a origem dos disparos”, afirma Martone. Foram 23 ataques de morteiros nos primeiros sete dias.

A primeira missão em Farah consistiu em retomar uma base estadunidense que havia sido abandonada há anos. Foi bem-sucedida, aliás. O serviço de inteligência das Forças Armadas geralmente fornecia um nome e uma localização à equipe de Alexandre, que precisava cumprir a tarefa.

“Quando precisávamos entrar nos lugares, um grupo de forças especiais nos acompanhava. Eram eles que entravam, e nós dávamos cobertura fora do local, nas ruas. Mas se eventualmente algum terrorista saísse correndo da casa ou construção, lidar com ele já era nossa obrigação”, explica.

Mas não era sempre que as informações coincidiam com a realidade. “Houve vezes em que os talibãs descobriam que nós estávamos indo procurá-los e sumiam”, afirma. Conhecedores do terreno, as táticas talibãs muitas vezes confundiam a equipe de Alexandre. “Eles atiravam e você não sabia de onde os tiros vinham”, conta.

A pressão e o sofrimento psicológico acompanharam a equipe nos primeiros dias. “Quando chegamos, todos estavam paranoicos”, lembra. Depois, explica Alexandre, todos se acostumaram à zona de guerra. “Você ativa seu sexto sentido. Sente o cheiro de tudo, escuta absolutamente todas as coisas.

Paisagem em frente à base militar no norte do Afeganistão mostra montanhas repletas de neve

Mas houve quem não aguentou. Um médico, por exemplo, sucumbiu e, numa tarde ensolarada qualquer, municiou uma espingarda calibre 12 e atirou na própria cara no meio de uma base militar. Alexandre, talvez por sorte, fazia patrulha e não estava presente no momento.

A comida oferecida a Martone e seu grupo consistia em uma mistura nutritiva, segundo ele mesmo diz, “sem data de validade”. Vez ou outra era possível comprar comida local. Mas nenhum soldado do exército americano ia à cidade: eles pediam para as forças afegãs — aliada dos Estados Unidos — para que comprassem o alimento. “Quando conseguíamos era uma festa”, brinca Alexandre.

“O exército afegão tem um papel muito importante na retomada de áreas que ainda são tomadas pelo talibã”, explica. Foram várias as vezes em que Alexandre dividiu o front de batalha com um soldado árabe. “O talibã nos vigiava 24 horas por dia, sete dias por semana. Seus membros sabiam de cada movimento nosso”, conta.

A população afegã é bem receptiva à presença americana no local. “Muita gente ia até nossa base para pedir água ou comida, coisas que eles não têm por lá”, disse. Houve um momento da jornada de Alexandre pelo Afeganistão em que eles tentaram fornecer emprego aos moradores do local.

“A gente precisava de água corrente, de energia elétrica, e oferecemos o serviço para algumas pessoas”, diz. O caso foi interrompido quando o serviço de inteligência constatou que duas pessoas eram infiltradas do grupo terrorista.

Alexandre não contava esses detalhes à família. O contato com seus pais ou familiares não era tão comum. As conversas geralmente se resumiam a dizer que estava tudo bem e que voltaria logo.

Alexandre tira selfie durante missão

Certo dia, porém, enquanto ele conversava com a namorada por telefone, um morteiro atingiu a base onde ele estava. “O que foi isso?”, perguntou ela, obviamente nervosa. Ele explicou para ela, mas precisou encerrar a ligação. Ligou novamente mais tarde, quando a situação já havia se normalizado.

Nos pelotões havia cerca de cinco pessoas com rifle, duas das quais com lançadores de granadas acoplados no fuzil. Outros dois carregavam armas mais pesadas. Um terceiro soldado se encarregava de levar munição apenas.

Rotineiros, os patrulhamentos também eram turbulentos. Não foram poucas as vezes em que a equipe de Alexandre foi alvo dos terroristas. “Em algumas ocasiões, eles davam alguns poucos tiros para ver como reagíamos. Queriam estudar nossos movimentos. Depois, saíam correndo”, explica Alexandre.

Mas também aconteciam tiroteios mais longos. Nestes casos era preciso buscar abrigo, proteger um ao outro e enfrentar o inimigo. “Como estávamos em um grupo grande, você não sabia se havia acertado o terrorista. Eles apenas caíam no chão. Os tiros eram disparados de todo lado”, conta. Sua maior força para se manter vivo era a família, que queria rever logo.

Martone posa dentro da base militar

Alexandre se deslocou durante o país inteiro durante os nove meses em que permaneceu no Afeganistão. As missões aconteceram de Sul — onde chegou — ao Norte do país, uma região extremamente fria em razão da elevação.

Sua viagem de volta estava prevista para julho do ano passado. Os últimos dias no país árabe foram muito menos intensos do que os demais. “A gente ficou passando as informações para a equipe que iria nos substituir. Ensinamos a eles de onde vinham os morteiros, de que lado os talibãs atiravam”, conta. Duas semanas depois que a nova equipe começou os trabalhos, dois soldados morreram em conflito.

Ele chegou aos Estados Unidos no final de julho. Sua família o esperava no aeroporto e se emocionou ao vê-lo descer do avião. Já em casa, ganhou duas semanas de férias do exército. Depois, o grupo de soldados voltou e retornou ao treinamento como se nada tivesse acontecido.

Momento que mísseis explodem contra talibãs

A volta para a vida comum não foi fácil. Alexandre teve de se submeter a sessões com psicólogo — procedimento obrigatório no exército para quem volta da guerra — e disse que não se acostumou de início.

“No começo, quando você vai a algum bar para beber com amigos, por exemplo, você vê pessoas vivendo uma vida comum como se nada estivesse acontecendo. Isso me dava raiva. Eu tinha raiva de tudo”, conta. Ele questionou o pessoal do exército sobre se isso era normal e obteve resposta positiva. Mas não é só. Ele também sonhou com a guerra nos oito meses que se seguiram ao retorno. Hoje, Alexandre mora sozinho em Miami e estuda Justiça Criminal. Vez ou outra aprecia um bom uísque ou uma cerveja. Ainda está no exército, mas como componente reserva. Pode voltar a ser convocado caso sua equipe seja reativada, mas garante que não tem planos de retornar à vida militar. “Tenho planos para o futuro. Agora quero viver uma vida comum”, diz.

Previsão do tempo para: Quarta

Durante a primeira metade do dia Céu limpo com tendência na segunda metade do dia para Períodos nublados com aguaceiros e tempestades

COMPRA

R$ 5,66VENDA

R$ 5,67MÁXIMO

R$ 5,67MÍNIMO

R$ 5,66COMPRA

R$ 5,71VENDA

R$ 5,88MÁXIMO

R$ 5,71MÍNIMO

R$ 5,70COMPRA

R$ 6,18VENDA

R$ 6,19MÁXIMO

R$ 6,18MÍNIMO

R$ 6,16

Voltar ao topo